zurück zur Übersicht der Rezensionen

Heimito Nollé über:

Klaus von Matt: „Geschliffene Gedanken“. Luzern: Pro Libro Verlag 2024.

„Die Bäume raten: verzweigt euch!“ lautet einer der schönsten Sätze aus dem Aphorismenband „Geschliffene Gedanken“ von Klaus von Matt. Der ältere Bruder des bekannten Literaturwissenschaftlers Peter von Matt war vielseitig interessiert: Er praktizierte lange Jahre als Allgemeinmediziner und begeisterte sich für Philosophie, Wissenschaft und Literatur. Zudem betrieb er in seinem Heimatort Stans im Kanton Nidwalden eine Galerie für zeitgenössische Kunst.

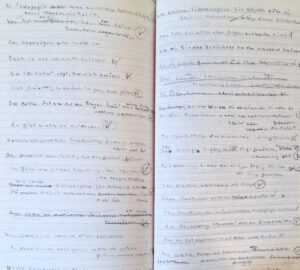

Aus dem Nachlass von Matts, der 2022 verstarb, haben seine Nachkommen nun ein Buch mit weit über 700 Aphorismen veröffentlicht. Es ist selten, dass eine Aphorismensammlung in so gediegener Ausstattung erscheint: In Leinen gebunden und mit einem Lesebändchen versehen. Der ästhetische Anspruch wird verstärkt durch die gleichmäßige Anordnung von jeweils fünf Aphorismen auf einer Seite sowie die offene Schreibweise ohne abschliesßenden Punkt am Satzende. Zudem verzichtet der Band auf die oft künstlich wirkenden Kapiteleinteilungen, was ihm eine offenere Struktur verleiht.

Der Titel des Buches könnte etwas irreführend sein: Zwar verfügen die Aphorismen von Matts durchaus über formale Qualitäten und vermögen bisweilen auch zu funkeln, wie man es von „geschliffenen Gedanken“ erwartet. Doch geht es dem Autor nicht vorrangig um sprachliche Brillanz. Im Zentrum steht vielmehr ein philosophisches Erkenntnisinteresse, das zuweilen grüblerische Formen annimmt. Gattungsgeschichtlich wäre von Matt damit wohl in eine Reihe mit anderen Autodidakten der Schweizer Literatur wie Hans Albrecht Moser, Ludwig Hohl oder Hans F. Geyer zu stellen.

In dem weit verzweigten Baum, den von Matt uns präsentiert, lassen sich thematisch einige Leitäste ausmachen: Philosophische Fragen wie die nach der Zeit („Die leeren Stunden zählen auch“), der Erkenntnisfähigkeit („In jedem Begriff steckt eine Lüge“), den Wissenschaften („Die Naturwissenschaft untersucht, was ohne uns gar nicht da wäre“) oder der menschlichen Identität („Sich selber zu spielen, ist auch eine Rolle“) haben deutlichen Vorrang gegenüber lebensweltlichen Themen wie etwa Reisen („Reisen wären schön, wenn man sich selber nicht dabei hätte“) oder Humor („Das schlimmste an humorlosen Menschen ist ihr Humor“).

Seine kritische Aufmerksamkeit richtet von Matt insbesondere auf eine wissenschaftliche Rationalität, der er – ganz im Sinn von Max Weber – unterstellt, zur „Entzauberung der Welt“ geführt zu haben. Das begriffliche Denken habe die Dinge zu bloßen Objekten gemacht und so die Entfremdung heraufbeschworen. Auch wenn diese Kritik alles andere als neu ist, gelingen von Matt immer wieder eindringliche Formulierungen: „Wer den Dingen Namen gibt, beraubt sie ihrer Würde“ hält er fest, um dem exakten Blick der Wissenschaften einen poetischen gegenüberzustellen: „Nur der verlorene Blick sieht genau“. Bezugsgrößen für seinen künstlerischen Gegenentwurf sind die Dichter der Romantik („Ganz unrecht hat die Romantik nicht: Als Objekte verstummen die Dinge“) ebenso wie etwa der niederländische Maler Jan Vermeer: „Wir haben den Raum und die Zeit, wie Vermeer sie malte, verraten“.

Dennoch erliegt von Matt nicht der Illusion, die zerbrochene Einheit könne wieder hergestellt werden. Unter den Bedingungen der Moderne ist Erkenntnis nur noch bruchstückhaft zu haben („Unsere Fragmentiertheit lässt sich nicht beheben“). Eine Vielzahl von Aphorismen kreist um diese Vergeblichkeit des Denkens, festes Land zu gewinnen, denn: „Gelöste Fragen waren falsch gestellt“. Nicht nur muss sich das Denken immer wieder selbst in Frage stellen („Auch das Infragestellen gehört infrage gestellt“); in einigen Aphorismen erscheint Bewusstsein gar als Schimäre: „Wir reden von unserem Erkenntnisapparat, als wäre er irgendwo vorhanden“, oder: „Wir denken, wir denken“.

Bei so viel Skepsis stellt sich die Frage nach dem Positiven. Zwar ist die Ganzheit unwiederbringlich verloren. In der Kunst, im philosophischen Staunen oder in der Naturbetrachtung lässt sie sich aber noch einmal flüchtig erahnen. Dazu gelingen von Matt einige poetische Aphorismen, etwa wenn er in schlichter Anschaulichkeit notiert: „Farn, Schilf und Sand: Worte, die wissen, wovon sie reden“, oder: „Inmitten der Lichtung ein blühender Kirschbaum – was willst du noch mehr“.

Nicht verschwiegen seien die Schwächen des Buches. Es fallen Wiederholungen auf: Bestimmte Motive tauchen mehrfach in ähnlicher Form auf. So erscheint der Satz „Die Bäume raten: verzweigt euch!“ weiter hinten im Buch in leicht veränderter Form noch einmal. Auch Variationen wie „In allem Denken steckt ein Wunsch“ / „In jeder Theorie steckt ein Wunsch“ / „In jeder Überzeugung steckt ein Wunsch“ führen zu keiner neuen Einsicht. Hier hätte ein strengeres Lektorat dem Buch gutgetan.

Zudem mangelt es einigen Aphorismen schlicht an Raffinesse. Aussagen wie „Letztlich ist alles ein Wunder“, „Zu verstehen gibt es nichts“ oder „Nach einem Sinn zu suchen, macht keinen Sinn“ sind weder gedanklich noch sprachlich originell und regen kaum zum Weiterdenken an. Das trübt die Leseerfahrung und macht die Lektüre stellenweise ermüdend.

Dennoch bieten die „Geschliffenen Gedanken“ manchen Denkanstoß. Wie überhaupt bei Aphorismensammlungen empfiehlt es sich, die Texte häppchenweise zu lesen, um sie wirken zu lassen. Oder um es mit den Worten von Matts auszudrücken: „Immer den Finger schon hinter der folgenden Seite: so wendet sich nichts“.

zurück zur Übersicht der Rezensionen